平民百姓和劳动者的身份是社会最底层的群体,他们的服饰衣料多是自家纺织的麻布。由于麻布衣料也较为难得,加以劳动的实际需要,生活越贫困的人,衣服越短小。据《唐六典》记载,社会各阶层服饰的颜色也受到礼制的严格限制,平民阶层不得穿红着绿,只能够穿本色的麻布衣。在敦煌壁画中劳动者的衣服一般都很短小,由此折射出他们生活的艰辛和窘迫,但是他们的衣服同士庶阶层一样色彩丰富,有红、白、绿色,反映了西北边陲百姓不拘礼制的特性。

正在用力拉纤的纤夫头戴斗笠,内着小袖衫,外罩半臂短衣,系围裙,下穿长袴。这是苦力者沿袭千年的装束,直至明清。

雨中挑粮的农夫头戴斗笠,着半臂短衣,系围裙,正冒雨把收割的麦捆挑回家中。

这一时期的大褶衣发生了显著的变化,穿着者的范围相当广泛,由隋代的士人逐步向社会下层的劳动者扩展,成为各界男子的常服,如耕田的农夫、架鹰的猎人、铤而走险的强盗等。由于大褶衣多为士民之服,衣服下部两侧开衩很高,样式更接近袍服。劳作时将衣角提起,扎在腰间,便于劳动生产。在莫高窟45窟壁画中,来华贸易的六名西域商人也穿着此种服饰。

攘衣因袖口缀有紧口而得名,也是下层苦力劳工的常服。《古今注》云:“攘衣,厮徒之服也,取其便于取用耳。乘舆进食者服攘衣。”在莫高窟323窟佛教史迹画中,隋文帝请昙延法师入朝祈雨救灾,六名轿夫穿着攘衣,其大步奔跑、捋袖露臂的情态与《女史箴图》中的舆夫颇有相似之处。

在猎户的家中,正中坐着主人,戴折脚幞头,着绿色翻领小袖大褶衣,蹬长靿靴。左侧是一来访的猎人,戴软脚幞头,着褐色小袖大褶衣,蹬靴,臂上架一鹰。主人在接待客人时,其女眷躲闪一旁。这应是典型的西北地区猎户的装束。

半臂即短袖上衣,又称背心、坎肩、马甲,由汉魏时期的半袖发展而来。对襟交领,衣长及腰际,两袖宽大平直,长不掩肘。由于这种衣服便于劳作,一直流行于民间。在敦煌壁画中农夫、渔夫等劳动者都穿着半臂和短裤。唐代初年,半臂忽然在皇宫显贵中受到青睐,以后成为大唐盛世贵族妇女的时装。

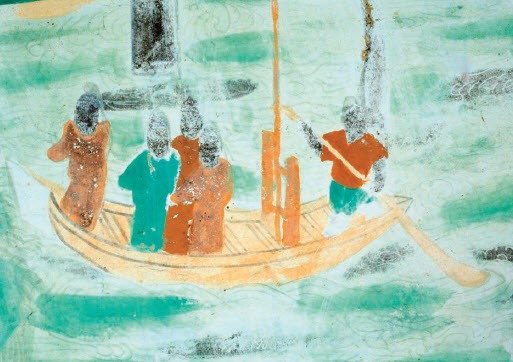

行进在江上的渡船中,正在划浆的船夫,头戴软脚幞头,上着红色半臂短衣,下着白袴,绿色围裙。四乘客头戴软脚幞头,着红色和绿色圆领袍服。其装束使劳动者和非劳动者的身份一目了然。

唐制规定官吏及军卒依然穿着袴褶,在社会生活中牛夫、马夫也着袴褶,穿长靴,很可能是西域少数民族的服饰。

在舆夫、农夫等劳动者中,为了方便劳作,依然头戴南北朝以来的巾帻,用全幅巾裹头。农夫为了遮日避雨,还常戴斗笠。在北方的风寒地区,南北朝时兴的风帽依然流行于唐代。通常以厚实的毛织物制作,帽下有裙,戴时兜住两耳,披及肩背,男女均可用。

敦煌壁画中还表现了苦力劳工为了劳作和行走方便,常以布帛缠裹小腿,称行缠或行滕。行缠也是尊卑通用,身份较高的男子出门远行时也多使用,行走起来感到很轻便。这种习俗始于商周,后世沿用不衰。

唐代敦煌壁画中表现的各种儿童服装更为难得,有围嘴、肚兜、半臂短袴等,都是来源久远、分布地域广泛的童装,甚至流传至今。而由西域传入的波斯小口袴最具特色,其样式是有背带的五色相间条纹图案小口袴,活泼而富于生气。在唐朝《步辇图》和西安韦顼墓出土的胡服女侍石刻线画中均已出现,属于唐朝宫中侍女的时髦服饰,此风应是由西域传至中原内地。从出土的丝织品得知,这种条纹袴是用五色相间的丝织物作成。

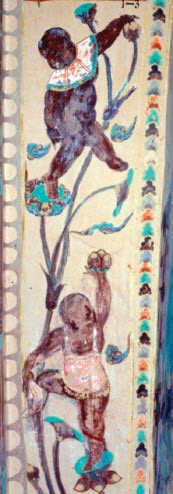

正在嬉戏莲花的两童子,是化生童子。一戴围嘴,一着肚兜,这种汉族传统的儿童装束沿袭至今。

欢乐嬉戏中三童子,两人着红色交领半臂、绿色短裤,是汉族传统服装;一人着背带条纹波斯小口裤,融汇了中外服饰特色。

本平台旨在传播佛的正能量,从佛教的事物、僧人传记、佛经等带领大家一起了解中国千年佛教文化。此文出自《解读敦煌●中世纪服饰》。欧宝电竞注册

欧宝电竞app

欧宝电竞app